„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ Sie verbieten nicht die Hassrede, sondern die Rede, die sie hassen. Den Sozialismus erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert...

Dienstag, 8. Juli 2025

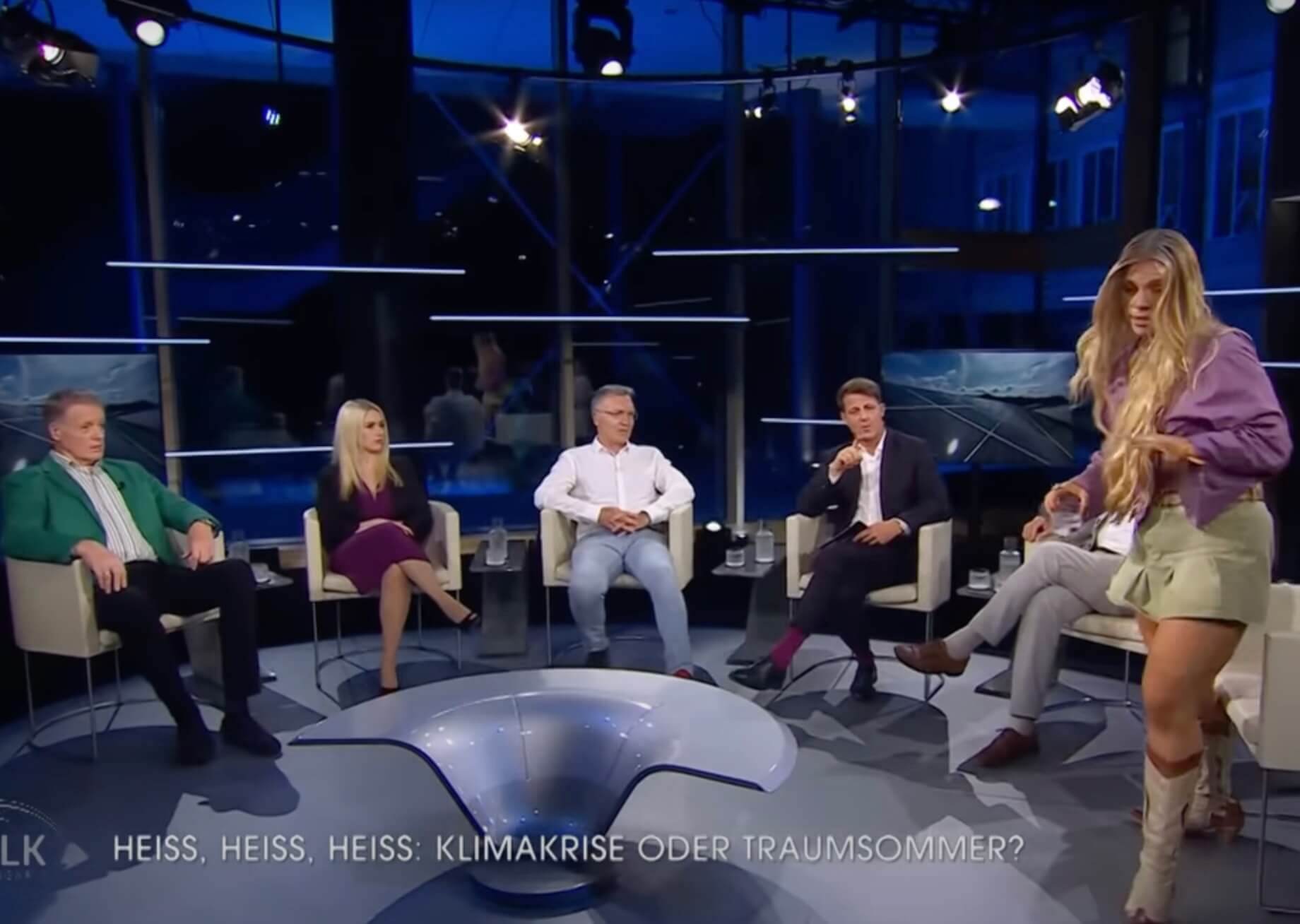

Wenn Hysterie Politik ersetzt

Gehören Anschläge auf die Bahn jetzt zum Alltag?

Samstag, 5. Juli 2025

Die verlorene Bedeutsamkeit der Luisa N.

Was erlaubt sich Katrin Göring-Eckardt eigentlich?

|

| Der Totschläger: Und dann haut er mit dem Hämmerchen... |

Freitag, 4. Juli 2025

Pali-Tuch erklärt – Windelköppe für Anfänger

| |

Schon die alten Ägypter haben sich, um den Schweiß aufzufangen, bei der Arbeit einfach ein Tuch um den Kopf gewickelt. | |

Im Zweistromland, dem heute als Ursprung der Zivilisation markierten „echten Garten Eden“ im heutigen Irak, war es über Jahrhunderte, eher Jahrtausende, Gang und Gäbe. Zumindest für Männer, eher Landarbeiter und Fischer. | |

Woher der Name wirklich stammt, weiß man nicht so genau. Die am weitesten verbreitete Annahme ist aber, dass es aus der irakischen Stadt Kufa stammt, die genau an diesem Zweistromland liegt. | |

So etablierte sich im heutigen Irak eine bestimmte Bildsprache, eine Symbolik, für ein ganz bestimmtes Muster. | |

| |

Foto: Eine klassische Kufiya mit altem Muster. | |

Wir setzen diese Gegend heute eher mit Wüste gleich. Doch auch die biblische Sintflut hat eindeutig ihren Ursprung im babylonischen Gilgameš-Epos etwa 1800 v. Chr. und wurde auch im sumerischen Atraḫasis-Epos erzählt. Die Gegend ist also weit länger mit Wasser und Fischerei assoziiert, als Noah und seine Arche. Sie war in alten Zeiten auch nachgewiesenermaßen grüner. | |

Die Araber | |

Der gesamte Raum wurde in der arabischen Expansion mit aufkommen des Islam ab 622 gewaltsam kolonialisiert. Und diese Kolonialherren bekämpften sich immer wieder untereinander, was zu verschiedenen Dynastien und Hauptstädten führte. Umayyaden (Damaskus), Abbasiden (Bagdad, später Kairo), Großreiche zerfielen und zum Schluss wurde die gesamte Region durch die nicht-arabischen Osmanen (Istanbul) eingenommen. Diese beherrschten ein Reich, das zeitweise größer war als das römische Imperium, für 400 Jahre. | |

Dieses erklärte, spezifische Muster wurde im gesamten arabischen Raum populär. Allerdings mit Abwandlungen. | |

| |

Foto: Ursprünglich britische Hilfstruppen bei einer Parade zur Einführung des jordanischen Königs 1946. | |

Das Osmanische Reich wurde im Ersten Weltkrieg besiegt und zerschlagen. | |

| |

Später lebte al-Husseini auch in Nazi-Berlin, traf Hitler, besichtigte Konzentrationslager, wurde zum SS-Gruppenführer (General) ernannt und stellte auf dem Balkan muslimische SS-Einheiten auf. | |

| |

In dieser Zeit wurde Israel gegründet (1948), was sein Anliegen der Vernichtung der Juden und Erschaffung eines arabischen Staates in der Region Palästina umso dringlicher machte. | |

In Kairo traf er auch den dort studierenden Ägypter Jassir Arafat, mit dem er über drei Ecken verwandt war. Arafat wurde zu seinem Protegé. | |

Und Arafat war es, der die schwarz-weiße Kufiya aus dem irakischen Zweistromland endgültig als Identitätsmerkmal für Palästinenser etablierte. Auf Bildmaterial vor 1964 sieht man kaum einmal jemanden so etwas wie eine Kufiya tragen. | |

| |

Und so hat auch die Deutung der Symbole eine Wandlung erfahren. Wann, ist nicht genau klar. | |

| |

Mit aufkommen der PLO und dem Narrativ des „Widerstandes“ - wohlgemerkt bevor das Westjordanland und der Gazastreifen von Israel nach einem weiteren Krieg besetzt wurden - wurde das „Pali-Tuch“ in der Folge auch Mode in Europa. Das ebbte wieder ab und nun werden diese Accessoires von der gleichen Klientel, eher Linksaußen bis linksextremistischen Menschen aus dem Studentischen Umfeld, wieder aus der Schublade geholt. | |

Für sie symbolisiert es den Widerstand und vereinzelt Sozialismus. Ein Symbol gegen „den Westen“, Kapitalismus und Kolonialismus. Obwohl es eigentlich ein Zeichen von Terrorismus, Faschismus. arabische Kolonialisierung und nicht nur kultureller Aneignung, sondern sogar von ganz gezielter Instrumentalisierung ist. | |

Weshalb ich mir die Freiheit nehme, diese Menschen auch als Windelköppe zu bezeichnen. |

Dienstag, 1. Juli 2025

Wild West im alten West-Berlin

North Korean Armor 1950

| von mike1960research The North Korean first armor force seem puny by today's standards but in 1950 it was the most formidable force in Asia except for the Soviet Army. With it, North Korea invaded South Korea in an attempt to unite the Korean peninsula. The North Korean main battle tank was the Soviet T-34. The US troops who fought against it in Korea nicknamed it the "Caviar Can".  The North Korean armor force began to form in 1948 with assistance from the Communist Chinese and the Soviet Union. A small cadre of armor personnel were organized in China and were trained on captured Japanese and US tanks, including a few Soviet T-34 tanks. The US tanks were M3A3 Stuart light tanks and M4A4 Sherman medium tanks captured from the Nationalist Chinese during the Chinese Civil War which was still raging at that time. In 1948, the 15th Tank Training Regiment was formed in the village of Sadong, in the suburbs of Pyongyang (North Korea Capital). The training unit was equipped with only two T-34s and consisted of a squad of 30 veteran Soviet volunteer tank officers. Most of the Soviet instructors did not speak Korean and needed to be constantly followed by interpreters, which were in short supply. All of the Korean recruits had previously served in Korea’s anti-Japanese guerrilla warfare, while the officers and NCOs had served in the Red Army or the Chinese Liberation Army as volunteers in WWII. In May 1949, the 15th Tank Training Regiment was disbanded and its cadets became the officers of the new 105th Armored Brigade. This brigade was intended to be the spearhead of Kim II Sung's invasion of South Korea and was considered the elite armored unit of the North Korean People’s Army (NKPA). The 105th Armored Brigade was initially equipped with 120 Soviet built T-34/85 tanks with a 85mm main gun. Nearly all of the T-34s were of the 1945–46 production runs from three Soviet tank plants. The brigade had 3 tank regiments, the 107th, 109th, and 203rd. Each tank regiment consisted of 40 T-34s and each tank had a 3 digit tactical number. The first number indicated the regiment and it was followed by a 2 digit number applied consecutively throughout the regiment. Tanks numbered 100-139 were the 107th Regiment, 200-239 were the 109th Regiment, and 300-339 were the 203rd Regiment. Each tank regiment consisted of 3 tank battalions of 13 tanks (1 commander's tank and 3 tank companies with 4 tanks each). The second and third numbers of the regimental commander's tank was "00" (100, 200, 300). The second and third numbers of the 1st battalion commander's tank was "01" (101, 201, 301), the 2nd battalion commander's tank was "14" (114, 214, 314), and the 3rd battalion commander's tank was "27" (127, 227, 327). Tanks and crews of the 3rd battalion, 109th Regiment, 105th Armored Brigade standing at attention.  The 105th Armored Brigade also included:

Notes:  From what was reported, only the 105th Armored Brigade had formed such ranks. Due to the immediate need for vehicles and soldiers at the front, the crews of the other brigades received little training, often no more than one month per crew. Before being sent to the front, the full personnel complement was not completed. At the outbreak of the war, the 41st, 42nd, 43rd, 45th, and 46th Armored Regiments were in training. Two other tank brigades were also formed, the 16th and 17th Armored Brigades, but they were formed only two days before the start of the war, and they did not take part in the first battles. Essentially, the 16th and 17th Tank Brigades were formed only to free up space in the training camps where new tankers could be trained to replace losses. Film: North Korean SU-76 T-34 BA-64 South Korea InvasionThe forces of the NKPA were divided into two armies. The 1st Army, under the command of General Kim Ch’aek, consisted of the 1st, 3rd, 4th, and 6th Infantry Divisions, and the 105th Armored Brigade. They were ordered to take the Ongjin Peninsula and Seoul, the capital of the ROK. The 2nd Army, commanded by General Kim Kwang-hyop, consisted of the 2nd, 5th, and 7th Infantry Divisions, with the task of invading the central-eastern part of South Korea, in the general direction of Inje. The 208th Tank Training Regiment was assigned to the 7th Infantry Division with its full complement of 30 T-34 tanks. Most of the infantry divisions also received SU-76Ms and BA-64 armored cars which were used as infantry support vehicles. At 0400 hours on 25 June 1950, North Korean forces crossed the 38th parallel into South Korea and launched their main effort toward Seoul, the South Korean capital. The ROK Divisions were unprepared, poorly trained and ill-equipped with no tanks, effective anti-tank weapons or heavy artillery. The ROK 22-plane Air Force comprised of 12 liaison-types and 10 AT-6 advanced-trainer airplanes. The South Koreans committed their weak forces in a piecemeal fashion, and they were routed in a few days.  NKPA T-34 tanks advancing through the suburbs of Seoul on 27 June 1950.  NKPA T-34 tanks of the 109th Regiment passes through the streets of Seoul after its "liberation" on June 28th.  Not everyone in Seoul was desperate. Some civilians cheerfully welcomed the communist troops. Many young students, workers and some South Korean POWs volunteered to join the NKPA.  After the successful capture of Seoul, the 105th Armored Brigade was expanded with more tanks and was re-designated the 105th "Seoul" Armored Division. NKPA T-34 tanks of the 107th Regiment advances south.  Note the small number 156 painted on the exterior fuel tank. 107th Regiment tank numbers 156 and 159 in the photos indicate that the regiment had received at least two additional tank battalions.  US InterventionThe Truman administration was unprepared for the North Korean invasion. Korea was not included in the strategic Asian Defense Perimeter outlined by United States Secretary of State Dean Acheson. Acting on Acheson's recommendation, Truman ordered General Douglas MacArthur, the Supreme Commander of the Allied Powers in Japan, toimmediately transport US troops and materiel to the South Korean military, while providing air cover for the evacuation of US nationals from Korea. The closest US infantry division was the 24th Division on occupation duty in Japan commanded by Major General William Frishe Dean Sr. (1 August 1899 to 24 August 1981). Dean determined that the 21st Infantry Regiment was the most combat-ready (on paper) of the division's 3 regiments. He decided to send the 1st Battalion because its commander, Lieutenant Colonel Charles Bradford Smith, was the most experienced since he had fought at Guadalcanal during WWII. C-54 Skymaster transport aircraft airlifted one artillery battery and one battalion of the 24th division under Smith's command to Pusan, Korea. The battalion deployed quickly to block the advancing enemy forces and performed a holding action while the rest of the division was transported to Pusan by sea. US 24th Infantry Division 21st Infantry Regiment, Colonel Richard W. “Dick” Stephens

34th Infantry Regiment

Task Force Smith 1st Battalion, 21st Infantry (REIN), Lieutenant Colonel Charles B. “Brad” Smith

52nd Field Artillery Battalion (-): (73) Vehicles, Lieutenant Colonel Miller O. Perry

Bazookas: M9/M9A1 2.36-in (60mm) rocket launchers and old WWII stockpiled M6A3 rockets. After Seoul had fallen, the North Koreans had closed up along the Han River to a point about 20 miles (32.18 km) east of Seoul, and had advanced as far as Samchok on the east coast. By July 4th, the NKPA forces were along the Suwon-Wonju-Samchok line. OsanOn 5 July 1950 at Osan, Task Force Smith consisting of 406 men of the 1st Battalion, 21st Infantry Regiment fought the first US action of the Korean War supported by six 105mm howitzers of A Battery, 52nd Field Artillery Battalion against the 4th North Korean Infantry Division spearheaded by 30 T-34 tanks of the NKPA 107th Tank Regiment.  The 105mm howitzer battery had 1200 HE rounds which were ineffective against tank armor and only 6 M67 High Explosive Anti Tank (HEAT) rounds, all of them allocated to the number 6 howitzer located at the most forward position. When the T-34 column came into range, the forward 105 fired its HEAT rounds. The first 2 T-34s were damaged and one was set on fire. After depleting the HEAT rounds, they began firing HE rounds which were not effective and the howitzer was destroyed by the third T-34. When the T-34s came into range, the US troops tried to stop them with 2.36-in Bazookas and 75mm recoilless rifles but they were ineffective against the T-34s. One T-34 took 22 Bazooka hits on the side and rear at about 10 meters (10.93 yards) and it was still moving and firing. After the NKPA tank column had breached the US roadblock, the task force opened fire on a force of about 5000 North Korean infantry that were approaching their positions, which held up their advance for awhile. The NKPA troops eventually outflanked and overwhelmed the US positions with 180 US casualties, and the rest of the task force retreated in disorder. The NKPA force then continued south. Captured Enemy EquipmentSoviet built BA-64B armored car number 749 captured alongside an M72 motorcycle with a sidecar, and another BA-64 on a railroad flatcar. The first two photos are from the moment of the capture of the train by the ROK Military Police on 7 July 1950. The armed ROK MP does looks mean.  This side view of the above BA-64B with the open side hull door shows an ammunition crate and the 11 magazines rack on the right side interior wall.  This photo was taken later at an unknown train station in South Korea, being shown as war trophies to the curious civil population.  USAF Air StrikesLate afternoon on 10 July 1950, a flight of USAF F-80C Shooting Stars dropped down through the overcast over Pyeongtaek found a long column of T-34s and other vehicles stalled due to a destroyed bridge. After reporting to headquarters, every available B-26 Invader medium bomber, F-80C and F-82 Twin Mustang were scrambled for a massive air strike. T-34 number 237 of the 109th Armored Regiment was attached to the NKPA 3rd Infantry Division north of Chonan.  In the foreground of this photo, a soldier is holding a US M3 45 Cal. sub-machine "Grease Gun".     A wrecked T-34 tank on a collapsed bridge span somewhere near Suwon or Osan.  This is a photo of the same tank and bridge taken months later. Note there are patches snow on the ground and the soldier standing beside the bridge is wearing a winter coat.  This is my closeup of the above photo. The tank's tactical number on the turret might be 228. Note that the exterior hull fuel tank has been removed.  After the air strikes, it was reported that 38 enemy tanks, 7 half-tracks and 117 trucks were knocked out in the strike. The NKPA did captured a number of US M3A2 half-tracks of the ROK 1st Capital Infantry Division. The USAF report was probably exaggerated since each tank or vehicle was probably claimed to be hit by multiple planes. Super BazookaDuring WWII, the success of the German 88mm Panzerschreck caused the US to be redesign the M9A1 2.36-in Bazooka. A larger, 3.5 in (88.9mm) model was adopted, the M20 "Super Bazooka". Though bearing a superficial resemblance to the Panzerschreck, the M20 had a greater effective range, penetrating capability and was nearly 20% lighter than the Panzerschreck. It weighed 14.3 pounds (6.5 kg) and fired a 9 lb. (4 kg) hollow shaped-charge M28A2 HEAT rocket when used in the anti-tank role. It was also operated by a two-man team and had a rate of fire of six shots per minute. The M20 could be broken down into two parts for transport and it was able to penetrate 11 inches (280mm) of armor. The M20 bazooka came into US Army service in 1948 but the post war budget cutbacks canceled the widespread issue of the M20. After the 2.36-in rocket launchers failed to stop the T-34 in Korea, ordnance authorities received numerous combat reports regarding the failure of the M6A3 warhead to properly detonate upon impact. The problem was traced to inventories of rocket ammunition that had deteriorated from numerous years of storage in humid or salt air environments. After learning the sensitivity of the Bazooka and its ammunition to moisture and harsh environments, the ammunition for the M20 was packaged in moisture-resistant packaging. When prepared for shipment, the M20 launcher was protected by anti-fungal coatings over all electrical contacts, in addition to a cosmoline coating in the hand-operated magneto that ignited the rocket. Upon issue, these coatings were removed with solvent to ready the M20 for firing. The US Army immediately airlifted a small number of available M20 Super Bazookas from the US mainland after learning that more powerful rockets were needed to stop the T-34. The US Army then rushed to secure more M20 rockets and was able obtain more than 900 Super Bazookas for use in Korea. A comparison between a 3.5 inch M20 "Super Bazooka" (on the left) and a 2.36 inch M9A1 Bazooka (on the right) used by two soldiers of the US 1st Cavalry Division.  Film: 3.5 Bazooka Stops Korean Tanks (1950) Video: The Super Bazooka TaejonBy 20 July 1950, the NKPA had reached the town of Taejon (today Daejeon). General Dean had moved the 24th division’s command post (CP) to Yongdong but he stayed behind in Taejon at the 34th Infantry’s CP. During the early hours of July 20th, the NKPA 3rd and 4th Infantry Divisions supported by T-34 tanks shattered and overran the 34th Infantry and the attached 2nd Battalion, 19th Infantry. The battle became confused as enemy infantry and tanks infiltrated into Taejon, cutting off the US troops. Numerous small battles broke out all over the town as isolated US troops fought desperately to escape the overwhelming enemy forces. With T-34 tanks roaming the streets of Taejon, Dean decided that there was little command work to be done and set off with his aide, 1st Lieutenant Arthur M. Clarke, and Jimmy Kim, his Korean interpreter, on an almost obsessive hunt for enemy tanks. The group first came across three enemy tanks, two of which were destroyed. Dean managed to catch the attention of the driver of a truck with a 75mm recoilless rifle and ordered the gunner to fire at the third enemy tank. The gunner fired several rounds but missed each time. It turned out the T-34 had already been knocked out but shown no signs of any damage. A second foray against the enemy tanks also failed. Dean and his group found a 2.36-in bazooka gunner with one remaining round. The inexperienced gunner fired short and it never came close. Dean fired at the tank with his pistol out of frustration. Some sources state that Dean personally attacked a T-34 with a hand grenade. A third attempt to destroy an enemy tank was successful. A lone T-34 without infantry support rumbled through Taejon. Dean gathered a small hunting party and set off after the T-34. Along the way, the group found a M20 3.5-in bazooka gunner and his ammunition carrier. They Located the T-34 at an intersection in Taejon’s business district. Dean and the gunner crept through the back of a building until they were within yards of the T-34. Dean pointed to a spot between the T-34’s turret and hull and ordered the gunner to fire. After three direct hits, the T-34 was knocked out and it began to smoke. This is the well known photo of a NKPA T-34 model 1945 tank (left side) knocked out by Dean's group in Taejon. Note the twin ventilator domes on the rear of the turret roof and the spider road wheels. The message reads "Knocked Out 20 July 50 Under The Supervision Of. MajGen W. F. Dean."  This is my close up of the above photo showing the text painted on the turret. On the turret there appears to be a faded number 424 beneath the painted kill claim.  These are most likely photos of the right side of the T-34 in the above photo with the same text painted on the side of the turret.   This is a Soviet T-34 model 1946 tank (left side) supposedly also knocked out by Dean's group in Taejon. This T-34 is a post WWII model with separate ventilator domes on the turret roof and dished road wheels. The background in these photos do appear to be a street in Taejon’s business district.    Film: US 24th Infantry in Taejon, with General William Dean Film: US artillery attack against North Korean forces in Taejon The situation in Taejon was hopeless, with the town all but overrun by enemy troops. At around 1800 hours, Dean ordered the evacuation of Taejon. During the confused retreat, Dean was separated from his soldiers and was injured, a broken shoulder. For 36 days, Dean wandered alone in the countryside trying to reach safety, without food or medical treatment. On August 25th, Dean was captured and became a POW. Dean was the highest ranking US officer captured during the Korean War. For his actions on July 20-21, the Medal of Honor was presented to Dean's family on 16 February 1951. At that time, Dean was still reported MIA and presumed dead. On 24 December 1951, an interview with Dean's photograph was published in the Ce soir (a French Left-wing newspaper) confirming that Dean was alive and was a POW. Dean was released on 4 September 1953. Book: 1954 autobiography, General Dean's Story The Bowling AlleyThe battle of the Bowling Alley was during 12–25 August 1950 at the northwest corner of the Pusan Perimeter. The NKPA 13th Division was positioned on the Sangju–Taegu road just above Tabu-dong, 13 miles (21 km) north of Taegu (today Daegu). On August 15, the NKPA 105th Armored Division received 21 new T-34 tanks and the NKPA 13th Division reportedly had 14 T-34s.  T-34 number 219 lies wrecked amid rubble in Indong (North of Waegwan and east of the Naktong River) after ROK forces destroyed it on 13 August 1950. The T-34 probably supported the NKPA 15th Infantry Division.  Normally, the 27th Infantry Regiment "Wolfhounds" was attached to the US 25th Infantry Division. In the Pusan Perimeter, the 27th regiment was one of the "fire brigades" which were rushed at crucial times to strengthened up threatened areas. The ROK 1st Infantry Division, defending a segment of the perimeter north of Taegu reported that an enemy regiment with 6 tanks were just 2 miles (3.22 km) north of Tabu-dong. On August 17, the 27th Regiment received orders to immediately stop the NKPA’s advance on Taegu. Colonel Michaelis, commander of the 27th Regiment, responded by moving without delay the regiment’s headquarters along with one reinforced battalion to a point 3 miles (4.8 km) north of Taegu on the Tabu-dong-Sangju road. His orders were to secure Taegu from enemy penetration from that direction. Colonel John Hersey Michaelis (20 August 1912 to 31 October 1985) was an experienced US officer. In WWII, he was executive officer of the 502nd Parachute Infantry Regiment and took command of the unit after the commanding officer broke his leg in the drop into Normandy. Michaelis was severely wounded in the Netherlands and later he served as chief of staff of the US 101st Airborne Division during the battle of Bastogne. The 27th Infantry supported by M26 Pershing tanks of C Company, US 73rd Tank Battalion, and 2 batteries of the 8th Field Artillery Battalion (105mm howitzers) attacked north along the road to counter the NKPA 13th Division. For a week, the North Koreans attacked usually at night supported by armor and artillery. During the fighting on the night of August 21-22, the tank shells fired up and down the valley in the dark looked like bowling balls hence the narrow valley was nicknamed the "Bowling Alley". During this period, the total confirmed NKPA losses were 13 T-34 tanks, 5 SU-76Ms and 23 trucks. These 3 T-34 tanks were knocked out by F "Fox" Company, 27th Infantry Regiment in the Bowling Alley during the night of 20-21 August 1950. A 73rd Tank Battalion Pershing tank is stopped on the road in front of them.  I labeled the T-34s in this photo with A, B, and C squares to help identify the T-34s in the following photos. [A] T-34 with spiked gun barrel (left rear) Front left view of T-34 [A] with spiked gun barrel. Behind it is the front of T-34 [B], both tanks are on the edge of the road. Note the front of a SU-76M down the road in the background.  Front right view of T-34 [A] with spiked gun barrel. From this position, we see the right side of T-34 [C] across the road. A spent shell is propped up against the tank's left track. In the above photo, the spent shell is laying flat on the road.  This is a closeup of the front view of T-34 [A]. The enemy crew probably spiked the gun barrel before they abandoned the tank. Note the machine gun bullet hits across the front of the turret and the explosion had lifted the turret up leaving a gap.  A US soldier has painted the kill credit on the left side of T-34 [A]. Note the letter "s" in "Courtesy" was painted over the tow cable on the hull side. Note the paint can.  This is the complete left side view of T-34 [A] from a distance. The white mark below the "ox" in "Fox" is the paint can. See the photo below.  This is a closer view of the front right of T-34 [A] with the front of T-34 [B] behind it. Note the paint can sitting on the fender. This photo shows some details of the ammunition boxes leaning on the handle on the engine deck.  Standing on the road, this is the front view of T-34 [B]. A dog's head is painted on the front hull to the right of the driver's hatch. In 1929, the Russians (impressed with the 27th infantry in WWI) presented a pure bred Russian Wolfhound as a mascot to the regiment and named the regiment the "Wolfhounds". The dog was named "Kolchak" after Admiral Aleksandr Vasilyevich Kolchak, who fought the Bolsheviks during the regiment's deployment in Siberia in 1918.  History of 27th Infantry Mascot Kolchak This is the front left quarter view of T-34 [B]. Barely visible on the turret side is the tactical number 32?. Painted on the gun barrel is "Wolfhounds". The other two T-34s did not have "Wolfhounds" painted on their gun barrels.  This is the front right quarter view of T-34 [B]. Barely visible on the turret side is the tactical number but the last digit is a "9" for number 329. The gun barrel had "Wolfhounds" painted on both sides.  This is the rear left quarter view of T-34 [B]. The tactical number on the turret is not visible from this angle. On the side hull is painted "27th INF. FOX CO" and below it is "25th DIV." The other two T-34s did not have "25th DIV." painted on them. Note the "CO" was painted over the external fuel tank hull mount.  This is the rear view of T-34 [B] taken from in the ditch with the rear of T-34 [A] behind it. In the background on the left is the rear side view of T-34 [C].  This is the right side view of T-34 [C] off the road. Only two digits of the tactical number can be seen on the side of the turret, "32". The third digit is faded or mostly burnt off. Note there are bullet holes in the external fuel tanks on the hull side.  This is the rear view of T-34 [C] taken from in the ditch beside the road. In the background is the front of the M26 Pershing tank on the road. It appears that T-34 [C] had pushed over a tree with leaves when it drove off the road.  This is my closeup of the right front hull of the M26 Pershing tank on the road. The name "PAT" is painted on the storage box on the right front fender. In the background is the lower rear hull of T-34 [A] with the paint can on the fender.  This is my closeup of the right rear hull of the M26 Pershing tank on the road showing a better view of the engine deck. Note the odd aerial identification panel that appear to be attached to poles which are bent over.  This is another Pershing tank maneuvering between T-34 [A] and T-34 [C]. In the background on the right is the rear of another Pershing tank, maybe "PAT".  This is my close up of the rear of the Pershing tank in the above photo. On the left rear fender is the number "73" followed by a triangle for an armored unit. Note the right rear fender has an angled lower edge.  One of the Pershing tanks is advancing down the road towards the knocked out SU-76M seen in the background of a couple photos above.  This is the left side view of the knocked out SU-76M on the road.  WaegwanIn August and September 1950, the area around Waegwan was the site of heavy fighting as the NKPA 3rd Infantry Division was trying to push towards Taegu. Note the name Waegwan literally means "Japanese dwelling". US soldiers of the 5th Cavalry Regiment examine a knocked out T-34 near Waegwan. The turret number was 801 indicating that it is the commander's tank of the 1st Battalion, 16th Armored Brigade.  This wrecked T-34 in Waegwan was knocked out by elements of the 5th Cavalry Regiment. In the background behind the tank is the bridge over the Naktong River which was blown by retreating US forces on August 3rd.  A burned out NKPA T-34 which had been guarding the main road to Waegwan was destroyed by the 5th Cavalry on September 20th. The turret roof was blown off due to internal ammunition fire.  Soldiers of the 5th RCT, US 24th Infantry Division pose on a SU-76M assault gun near Waegwan on September 20th. This vehicle had an engine breakdown indicated by its open side engine access hatch and tow cables are attached to the front tow hooks.  Two SU-76Ms spearheaded an attack against the US 23rd Infantry on September 3rd. This one was knocked out by a 3.5-in bazooka but the other managed to escape. This one has the tactical number 211 on the side and still has its original Soviet production serial number 481206 above the commander's view port on the front of the superstructure.  A bailey bridge had been erected over a collapsed bridge span somewhere on the Naktong River. Apparently, it was not always safe to park a tank under a bridge. Photo was taken on September 27th.  Another T-34 of the 16th Armored Brigade knocked out near Yongsan (a district in central Seoul to the north of the Han River) by an air attack, most likely napalm, which completely burned the tank. The turret number was 819 with a small red star behind the number. This is a T-34 1946 model with two separate ventilation domes on the turret roof.  These are two captured SU-76M Assault guns of the 105th Armored Brigade. Number 604 on the left is the late 1945 model and the one behind it is a WWII production model with the angled armor plate on rear of the fighting compartment.  US Army Ordnance officers inspect a BA-64 armored car number 718 captured by UN troops near Suwon. Photo taken in September 1950.  Soldiers of 21st Infantry Regiment, US 24th Infantry Division ride in a captured Soviet built BA-64 armored car on 28 September 1950. The turret, fenders, and the driver's armored visor were removed.  This is my close up of the above captured BA-64. The names on the hull are "Dolores B", "Jeanie", and "GIMLET" (on the front under the crude star). A Gimlet is a cocktail drink made of gin and lime cordial.  A US mechanic is servicing a captured BA-64 armored car. This photo shows the inside of the engine hatch.  T-34 number 248 appears to be stuck on a dried up river bank. In the background are two dump trucks and a truck mounted crane-shovel getting building material. On October 1st, the 811th Engineer Aviation Battalion arrived at the Suwon Air base to repair the airfield.  On 7 October 1950, the US Eighth Army crossed the 38th Parallel and started their advance north to Pyongyang. North of Kaesong, the US 1st Cavalry Division met resistance from the NKPA 19th and 27th Infantry Divisions defending the area south of Kumchon.  The Kumchon Pocket The US 1st Cavalry Division was deployed in three regimental combat teams just below the 38th Parallel in the vicinity of Kaesong. In the center, the 8th Cavalry Regiment attacked north along the main highway from Kaesong to Kumchon. On the right, the 5th Cavalry Regiment swung eastward, then west, in a circular flanking movement to envelope the enemy forces south of Kumchon, 15 miles (24.14 km) north of the 38th Parallel. Meanwhile, on the left, the 7th Cavalry Regiment faced the task of crossing the Yesong River (today Ryesong River) to get on the road running north from Paekchon to the small town of Hanpo-ri, 6 miles (9.65 km) north of Kumchon, where the main Pyongyang road crossed the Yesong River. At Hanpo-ri, the 7th Cavalry established a blocking position to trap the large enemy forces. After capturing Kumchon, the 5th Cavalry Regiment then headed south down the main highway to link up with the 8th Cavalry Regiment. Tanks of B Company, 70th Tank Company led a column of the 8th Cavalry Regiment north along the road to Kumchon. Strong enemy opposition confronted the column on the road. A US artillery barrage employing proximity fuse air bursts blanketed the North Korean positions along the road. Because of the closeness of the US troops to the enemy, a planned USAF B-26 bomber strike was canceled, but a flight of fighter planes appeared over the enemy positions every 30 minutes. The North Koreans countered attacked with tanks, artillery, mortars, and small arms fire. One of the most unusual tank duels of the war had occurred. In a counterattack, T-34s rumbled out of the early morning mist on October 13th to attack the column of the 8th Cavalry Regiment. Sergeant Marshall D. Drewery (commander of a M4A3E8 Sherman) stated his gunner first fired on the lead T-34 at a range of 50 yards (45.72 meters) and it kept advancing. The second round hit it at a range of 20 yards (18.29 meters). Still the T-34 came on and it rammed into Drewery's Sherman. The driver put the Sherman into reverse, jerked it loose, and backed away. At a few yards' range, the gunner fired a third round into the T-34 which had split the main gun and it started to burn. Amazingly, the T-34 rumbled forward and rammed Drewery's Sherman a second time. The fourth round finally knocked out the resilient T-34. This is a photo of the burnt out T-34 with the split gun barrel which Drewery's Sherman supposedly knocked out in the early morning of October 13th. The smoking T-34 down the road in the background indicates that the photo was taken either late on October 13th or the next day, the 14th during another engagement. Note that the front hull machine gun of the burnt out T-34 had been removed.  This is my close up of the smoking T-34 in the background of the above photo.  This is a photo of a B Company, 70th Tank Company, M26 Pershing tank in the same area in a field. The crewman standing on the Pershing is camouflaging it with straw. In the background on the left is the same smoking T-34. Behind the Pershing would be the road and Drewery's knocked out T-34 with the split gun barrel. In the background on the right, behind the Pershing, is a pole and the roof of a farm house. There is a partial view of the farm house in a photo below.  These are two close up views of the smoking T-34 in front of the Pershing. It is not clear if the Pershing hit the smoking T-34 or if it was hit by an air strike.   This is my close up of the smoking T-34 in the above photo. This is the rear of the T-34. This T-34 was heading in the opposite direction when it was hit, probably trying to escape. Even if it was not hit, it would not gotten far since the 5th Cavalry Regiment was advancing south down the road from Kumchon.  There was a casualty. This Jeep is carrying a wounded GI on a stretcher across the back. Behind the Jeep is probably the shadow of the farm house on the ground. Down the road in the background are the same two T-34s.  On 15 October 1950, Major General Hobart Raymond Gay (right), commander of the US 1st Cavalry Division, shows the knocked out T-34 to Lieutenant General Yaegili of the Turkish general staff during a tour of the Kumchon Pocket. At that time, Turkish troops had just joined the UN forces in Korea.  This is another photo of the group. General Gay is pointing out something on the T-34.  This photo of the group was taken from the right side of the knocked out T-34. In the background is a partial view of the farm house. Behind the T-34 and on the other side of the house would be the Pershing tank in the field.  This is my close up of the open port on the side T-34 turret in the above photo. A simple design, the port plug is attached to a cable.  Painted on the hull side of the knocked out T-34 with the split gun barrel is "CO B 70 Tk Bn". Painted on the side of the turret next to the port (with plug) is the name "Drewery".  There appears to be no photos of Drewery's M4A3E8 Sherman after being rammed twice. Since the photos above were taken after the ramming incident, Drewery's Sherman either moved on or left the area to be repaired. NKPA SU-76M number 809 was found abandoned near Kumchon.  ChongjuThe Battle of Chongju, fought between October 29-30, saw heavy fighting between the 3RAR (27th Infantry Brigade) supported by M4A3E8 Shermans of D Company. US 89th Tank Regiment and the NKPA 17th Tank Brigade.  On October 26th, the advancing UN Forces pull up at a bombed out North Korean village to have a well earned rest and a meal. Note the SU-76M positioned behind the remains of a stone wall. Only the first digit 6 of the tactical number is visible. The roundels on the trucks indicate they belong to the 3rd Battalion, Royal Australian Regiment (3RAR).  A Bren carrier and CCKW GMC truck of the 1st Battalion, Middlesex regiment (Duke of Cambridge's Own), 27th Infantry Brigade passing a burnt out T-34 on the Chongju-Kujin road on October 27th. The T-34 belonged to the NKPA 17th Tank Brigade and probably was knocked out by an UN napalm air strike. Note the .50 Cal MG mounted on the carrier.  A Bren carrier laden with soldiers passes the same burnt out T-34.  The battle of Chongju began at 1000 hours on October 29th. Due to NKPA tanks and SU-76Ms positioned on a thickly wooded ridge line around Chongju, air support was immediately called in. By 1400 hours, F-51D Mustangs of the No. 77 Squadron RAAF (Royal Australian Air Force) reported having destroyed 7 T-34s and 2 SU-76Ms, although these claims seem to have been exaggerated. A number of T-34s were destroyed by M4A3E8 Shermans on the ground, one was destroyed by fire when Australian troops hit its external fuel tank and 3 others were destroyed at short range by 3.5-in Bazooka fire. In total, that day, 11 T-34s and 2 SU-76M were destroyed. A month later the UN forces would be forced to withdraw from the area when the Chinese forces entered the war. Hamhung and HungnamHamhung and Hungnam port (south of Hamhung) were captured by the US Marines and ROK troops on 17 October 1950. UN forces and North Korean civilians were later evacuated from Hungnam between 15 and 24 December 1950 to escape the advancing Chinese forces. A NKPA T-34 tank and SU-76M assault guns on a train captured intact at Hamhung. At least two ROK soldiers are guarding the train.  This train load of SU-76M assault guns were captured intact at the port of Hungnam on November 5th. On the left is a US Marine wearing a winter coat and hood guarding the train.  These SU-76M assault guns and other captured equipment are lined up in the dockyard at Hamhung. Some have two US white stars painted on the front hull. This is part of a trainload of SU-76Ms captured earlier at Hamhung.  This is another view of the captured SU-76Ms at the Hamhung dockyard. They were given to the ROK Army. Note the South Korean flag painted on the side of the SU-76Ms.  These two ROK SU-76Ms with ammunition boxes stacked on the engine deck are probably moving up to be loaded aboard a LST or ship. In the background is a line of captured Soviet built GAZ-51 trucks.  During the winter of 1950, T-34 number 248 is still on the river bank somewhere around Suwon or Osan covered with snow.  Chosin ReservoirChaplain B.L. Hickey (left) of Rochester and Waverly, NY, Catholic chaplain of the US Marines 5th Regiment, and Sgt. E.E. Buhman (right) of St. Louis, MO. look over a knocked out T-34 tank in the Chosin Reservoir sector on 27 November 1950.  An abandoned SU-76M and a US Marines M26 Pershing tank in a defensive position prior to the withdrawal from the Chosin Reservoir. On the left are two Jeeps with trailers. It appears to be snowing when this photo was taken.  This photo appears to be the same SU-76M and Pershing tank taken on 3 December 1950. The US Marines began to retreat (or "attack in another direction") on December 6th. The SU-76M is a WWII version with the sloped rear fighting compartment wall. Note the two US Marine camouflaged helmets hanging on the Pershing turret.  TodaySouth Korea: Battle of Osan Memorial South Korea: Daejon Region Victory Memorial South Korea: Dabudong War Memorial Museum located west of DABU-RI.    North Korea: NKPA T-34 tank number 312 which was the first to enter Seoul in 1950 is still preserved at the Victorious Fatherland Liberation War Museum in Pyongyang.  Video: SU-76M Ausarmourfest 2023 Model Kits1/35: MiniArt 35262 SU-76M w/Crew (Special Edition) - 2018 1/48: 1/72: ACE 72231 Soviet Armored Car BA-64B - 2006 Czech Kits CK2017 SU-76 SP GUN Note: |

.jpg)